Парадокс норм и реальности

В России существует одна из самых строгих и детальных нормативных баз в области микроклимата. ГОСТ Р ИСО 7730–2009 [1], ГОСТ 30494–2011 [2], СП 60.13330.2020 [3] и международный норматив EN 12599 [4] предъявляют жёсткие требования к температуре, влажности, скорости движения воздуха и концентрации углекислого газа. Проектировщики, опираясь на эти документы, закладывают современное, зачастую очень дорогое оборудование, разрабатывают сложные схемы воздухораспределения.

Но после сдачи объекта в эксплуатацию происходит разрыв. Система запущена, но работает ли она так, как задумано? Соответствуют ли реальные параметры воздуха расчётным? Как правило, ответа на эти вопросы нет. Нормы обязывают спроектировать комфорт, но не требуют его измерять и поддерживать на протяжении всего жизненного цикла здания. В результате дорогая климатическая техника работает «вслепую», а её настройка сводится к примитивному принципу «жарко/холодно».

Цена дискомфорта: от зрителя до артиста

Последствия такого подхода ощущают на себе все. Для зрителя дискомфорт — это не просто мелкое неудобство. Повышенная концентрация CO2 (выше 800–1000 ppm) вызывает сонливость, снижает концентрацию внимания и когнитивные функции. Духота или холод отвлекают от происходящего на сцене, мешая полностью погрузиться в спектакль. В конечном счёте это влияет на общее впечатление и желание вернуться в этот театр.

Для актёра неоптимальный микроклимат — прямая угроза профессиональной деятельности. На сцене и за кулисами физические и эмоциональные нагрузки колоссальны. Сухой воздух пересушивает голосовые связки, сквозняки опасны для разгорячённых мышц, а духота приводит к быстрой утомляемости и потере концентрации. Это не только снижает качество работы, но и повышает риск профессиональных заболеваний.

Для администрации — это репутационные риски, негативные отзывы и неэффективный расход энергоресурсов, когда система работает на износ, не обеспечивая нужного результата.

Государственный театр наций: исключение, которое должно стать правилом

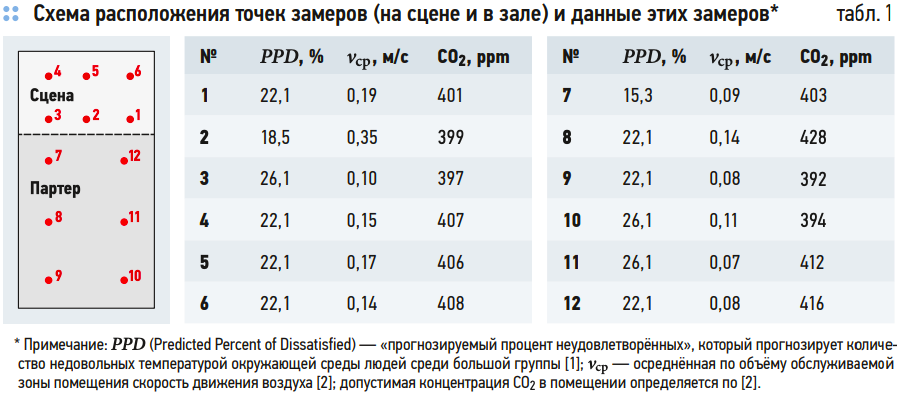

На этом фоне опыт Государственного театра наций (художественный руководитель — народный артист России Евгений Миронов) является примером революционного подхода. Театр не ограничился формальным соблюдением норм на этапе проектирования, а внедрил систему профессионального мониторинга микроклимата. Проведённые замеры, выполненные аккредитованной лабораторией на сертифицированном оборудовании в 12 точках зала и сцены (фото 1 и 2), дали объективную картину.

Фото 1. Проведение замеров качества воздуха на сцене

Результаты оказались показательными: даже в современном театре с мощной системой вентиляции существует значительный разброс параметров (табл. 1).

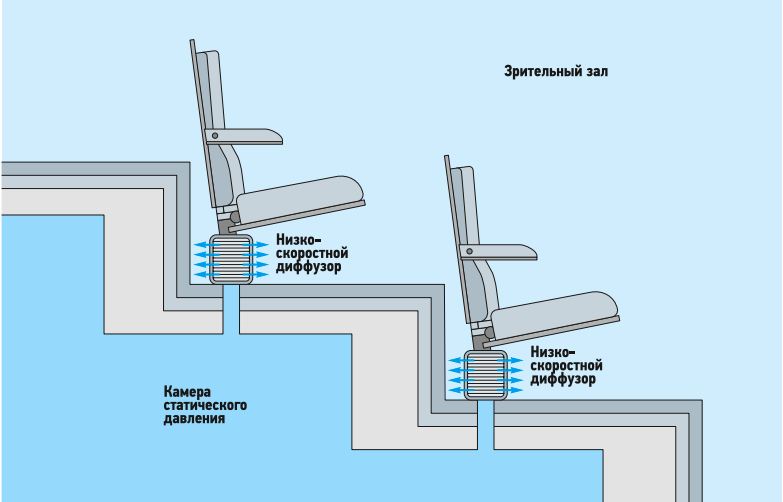

В зрительских зонах индекс «прогнозируемая средняя оценка» (Predicted Mean Vote, PMV) показывал ощущение «тепло» (значения до +1,0), а «прогнозируемый процент неудовлетворённых» (Predicted Percent of Dissatisfied, PPD) достигал 26% (отличным считается результат 20% при установке воздухораспределителей в зрительном зале под креслами). Это значит, что в историческом здании (не оборудованном по последним правилам) удалось добиться выдающегося результата, сопоставимого с максимально достижимым.

В то же время на сцене и за кулисами ситуация была обратной: актёрам было «прохладно» (PMV до −1,0).

При этом качество воздуха по концентрации CO2 (405–420 ppm) было признано отличным, что говорит об эффективном воздухообмене.

Фото 2. Проведение замеров качества воздуха на сцене

Главная ценность этого исследования не в самом факте выявления проблем, а в том, что с этими данными можно работать. Полученная карта микроклимата позволяет инженерам провести точную балансировку системы: отрегулировать расход воздуха на отдельных решётках, изменить температуру притока в разные зоны, точечно устранить сквозняки и зоны застоя воздуха (фото 2, рис. 1).

Рис. 1. В этом случае можно добиться на каждом месте 20% PPD и ниже

Культурный сдвиг: от инженерии к впечатлениям

Подход Государственного театра наций демонстрирует, что управление микроклиматом — это не просто техническая задача, а неотъемлемая часть создания художественного произведения и обеспечения здоровья творческого коллектива. Это инвестиция в качество зрительского опыта и профессиональные условия труда.

Чтобы подобная практика перестала быть исключением, необходим культурный сдвиг в отрасли:

1. Обязательный мониторинг. Замеры параметров микроклимата должны стать неотъемлемой частью приёмки новых и отремонтированных культурных объектов.

2. Периодический аудит. Регламент эксплуатации должен предусматривать регулярные (раз в год) проверки для оценки износа оборудования и изменения условий климатического комфорта.

3. Компетенции персонала. Эксплуатационный персонал театров должен быть обучен основам управления системами и иметь простой инструмент для оперативного контроля.

Театр начинается с вешалки, но запоминается совокупностью впечатлений. И одним из ключевых, хотя и невидимых компонентов этого впечатления является воздух, которым дышат зрители и актёры. Пришло время перевести оценку театрального комфорта из области проектных иллюзий в область измеримых фактов и осознанного управления, сделав опыт Государственного театра наций стандартом для всей отрасли.